地震の多い日本では、昔から建物の地震対策に取り組んできました。

明治時代まで伝統構法によって木造住宅は建てられていましたが、1891年に起きた濃尾地震で伝統構法で建てられていた住宅の被害が甚大であったため、西洋技術である筋かいを用いた洋風木造建築の普及を目指しました。

それから大地震が起きるたびに各地で大きな被害が出され、地震が及ぼす住宅への影響をデータとして集めて研究し、耐震の改善を重ねてきました。

地震の歴史

日本で起きる地震の原因は「プレートがぶつかる場所の上に位置するため」と「火山活動によって起きる岩盤の破壊」が主とされています。

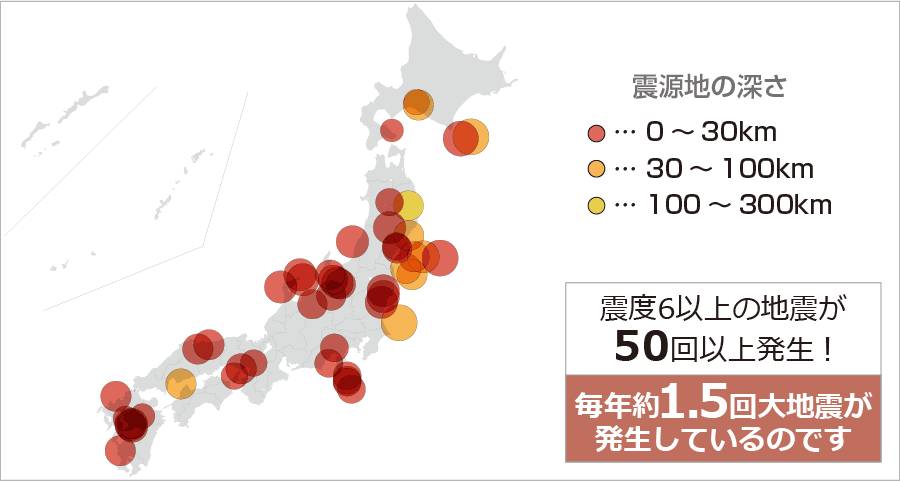

※震度6以上…住宅の耐震性能を弱らせる地震 ※気象庁HP掲載の資料を基に作成

日本で発生した大地震

●1996年以前までに起きた大地震 (気象庁調べ、マグニチュード6.8以上を掲載)

| 年 度 | 地 震 | マグニ チュード |

震源地 | 最大震度 | 被害状況 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1872年 | 浜田地震 | 7.1 | 島根県浜田市沖 | 不明 | 死者 555人 |

| 1891年 | 濃尾地震 | 8.0 | 岐阜県本巣郡 | 6 ※1 | 死者 7,273人 |

| 1894年 | 庄内地震 | 7.0 | 山形県庄内平野北部 | 5 ※1 | 死者 726人 |

| 1896年 | 明治三陸地震 | 8.2 | 岩手県釜石町三陸沖 | 2~3 ※1 | 死者 21,959人 |

| 陸羽地震 | 7.2 | 秋田県・岩手県県境 | 5 ※1 | 死者 209人 | |

| 1923年 | 関東大震災 | 7.9 | 山梨県東部、または神奈川県西部、または相模湾 | 6 | 死者・行方不明者 10万5千人余 |

| 1925年 | 北但馬地震 | 6.8 | 兵庫県但馬地方北部 | 6 | 死者 428人 |

| 1927年 | 北丹後地震 | 7.3 | 京都府丹後半島北部 | 6 | 死者 2,912人 |

| 1930年 | 北伊豆地震 | 7.3 | 静岡県伊豆半島北部・函南町丹那盆地 | 6 | 死者 272人 |

| 1933年 | 昭和三陸地震 | 8.1 | 岩手県釜石町東方沖 | 5 | 死者・行方不明者 3,064人 |

| 1943年 | 鳥取地震 | 7.2 | 鳥取県気高郡豊実村 | 6 | 死者 1,083人 |

| 1944年 | 東南海地震 | 7.9 | 三重県熊野灘沖 | 6 | 死者・行方不明者 1,183人 |

| 1945年 | 三河地震 | 6.8 | 愛知県三河湾 | 5 | 死者 1,961人 |

| 1946年 | 南海地震 | 8.0 | 和歌山県潮岬南方沖 | 5 | 死者・行方不明者 1,443人 |

| 1948年 | 福井地震 | 7.1 | 福井県坂井郡丸岡町 | 6 | 死者 3,769人 |

| 1983年 | 日本海中部地震 | 7.7 | 秋田県能代市西方沖 | 5 | 死者 104人 |

| 1993年 | 釧路沖地震 | 7.5 | 北海道釧路市南方沖 | 6 | 死者2名、負傷者966名 |

| 北海道南西沖地震 | 7.8 | 北海道奥尻郡北方沖 | 6 | 死者 202人 行方不明者 28人 | |

| 1994年 | 三陸はるか沖地震 | 7.6 | 青森県八戸市東方沖 | 6 | 死者3名、負傷者784名 |

| 1995年 | 阪神・淡路大震災 | 7.3 | 兵庫県淡路島北部沖 | 7 | 死者 6,434人 行方不明者 3人 |

※1 1922年以前の地震の震度については気象庁の震度データベースには収録されていません。これらの地震の最大震度については、地震報告・地震年報・気象要覧(中央気象台)によるものを掲載しました。なおこの期間の震度は、微・弱・強・烈の階級で記載してあるので、これに対応する震度を、1~6におきかえて表現してあります。

●1996年以降に起きた大地震

(気象庁調べ、最大震度6弱以上を掲載 ※1…K-NET(防災科学技術研究所)調べ) …計測震度5.5以上の観測地点が複数あった地震

| 年 度 | 地 震 | マグニ チュード |

最大震度 | 最大加速度(gal) ※1 | 被害状況 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1997年 | 鹿児島県薩摩地方 | 6.4 | 6弱 | 977gal(鹿児島県薩摩郡宮之城) | 住家全壊 4棟 住家半壊 31棟 |

| 1998年 | 岩手県内陸北部 | 6.2 | 6弱 | 道路被害など | |

| 2000年 | 新島・神津島近海 | 6.5 | 6弱 | 233gal(東京都新島村) | 住家全壊 15棟、住家半壊 20棟、住家一部破損 174棟など |

| 新島・神津島近海 | 6.3 | 6弱 | 559gal(東京都新島村) | ||

| 三宅島近海 | 6.5 | 6弱 | 210gal(東京都三宅村神着) | ||

| 鳥取県西部地震 | 7.3 | 6強 | 1135gal(鳥取県日野町) | 住家全壊 435棟 半壊 3,101棟など | |

| 2001年 | 芸予地震 | 6.7 | 6弱 | 852gal(広島県湯来町) | 住家全壊 70棟 住家半壊 774棟など |

| 2003年 | 宮城県沖 | 7.1 | 6弱 | 1571gal(宮城県石巻市牡鹿) | 住家全壊 2棟 住家半壊 21棟など |

| 宮城県北部 | 6.4 | 6強 | 367gal(宮城県栗原市築館) | 住宅全壊 1,276棟 住宅半壊 3,809棟など | |

| 十勝沖地震 | 8.0 | 6弱 | 989gal(北海道広尾郡) | 住宅全壊 116棟 住宅半壊 368棟など | |

| 2004年 | 新潟県中越地震 | 6.8 | 7 | 1750gal(新潟県十日町市) | 住家全壊 3,175棟 住家半壊 13,810棟など |

| 2005年 | 福岡県西方沖 | 7.0 | 6弱 | 360gal(長崎県平戸市) | 住家全壊 144棟 住家半壊 353棟など |

| 宮城県沖 | 7.2 | 6弱 | 564gal(宮城県栗原市築館) | 住家全壊 1棟 住家一部破損 984棟 | |

| 2007年 | 能登半島地震 | 6.9 | 6強 | 945gal(石川県富来町) | 住家全壊 686棟 住家半壊 1,740棟など |

| 新潟県中越沖地震 | 6.8 | 6強 | 813gal(新潟県柏崎市) | 住家全壊 1,331棟 住家半壊 5,710棟 住家一部破損 37,633棟など | |

| 2008年 | 岩手・宮城内陸地震 | 7.2 | 6強 | 4022gal(岩手県一関市) | 住家全壊 30棟 住家半壊 146棟など 地震時の観測最大加速度のギネス認定 |

| 岩手県沿岸北部 | 6.8 | 6弱 | 1186gal(岩手県盛岡市玉山) | 住家全壊 1棟 住家一部破損 379棟 | |

| 2009年 | 駿河湾 | 6.5 | 6弱 | 545gal(静岡県静岡市) | 住家半壊 6棟 住家一部破損 8,672棟 |

| 2011年 | 東北地方太平洋沖地震 | 9.0 | 7 | 2933gal(宮城県築館長) | 住家全壊 121,781棟 住家半壊 280,962棟 住家一部破損 745,162棟など |

| 茨城県北部 | 7.7 | 6強 | 957gal(茨城県 鉾田市) | ||

| 長野県・新潟県県境付近 | 6.7 | 6強 | 804gal(新潟県中魚沼郡津南) | 住家全壊 72棟 住家半壊 427棟など | |

| 静岡県東部 | 6.4 | 6強 | 1076gal(静岡県富士宮市) | 住家半壊 103棟 住家一部破損 984棟 | |

| 茨城県北部 | 7.2 | 6強 | 1084gal(茨城県高萩市) | ||

| 宮城県沖 | 7.2 | 6強 | 1496gal(宮城県石巻市牡鹿) | ||

| 福島県浜通り | 7.0 | 6弱 | 746gal(茨城県北茨城市) | ||

| 福島県中通り | 6.4 | 6弱 | 847gal(茨城県北茨城市) | ||

| 2013年 | 栃木県北部 | 6.3 | 6強 | 1300gal(栃木県日光市栗山) | |

| 淡路島付近 | 6.3 | 6弱 | 586gal(兵庫県洲本市五色町) | 住家全壊 8棟 住家半壊 101棟 住家一部破損 8,305棟など | |

| 2014年 | 長野県北部 | 6.7 | 6弱 | 589gal(長野県北安曇郡白馬村) | 住家全壊 77棟 住家半壊 137棟 住家一部破損 1,626棟など |

| 2016年 | 熊本地震 | 7.3 | 7 | 1362gal(熊本県益城町) | 住家全壊 8,668棟 住家半壊 34,718棟 住家一部破損 162,557棟など |

| 内浦湾 | 5.3 | 6弱 | 976gal(北海道茅部郡南茅部町) | 住家一部破損 3棟 | |

| 鳥取県中部 | 6.6 | 6弱 | 1494gal(鳥取県倉吉市) | 住家全壊 18棟 住家半壊 312棟 住家一部破損 15,095棟など | |

| 茨城県北部 | 6.3 | 6弱 | 887gal(茨城県高萩市) | 住家半壊 1棟 住家一部破損 25棟 | |

| 2018年 | 大阪府北部 | 6.1 | 6弱 | 806gal(大阪府高槻市) | 住家全壊 16棟 住家半壊 472棟 住家一部破損 53,751棟など |

| 北海道胆振東部地震 | 6.7 | 7 | 1796gal(北海道勇払郡追分町) | 住家全壊 156棟 住家半壊 434棟 住家一部破損 4,068棟など | |

| 2019年 | 熊本県熊本地方 | 5.1 | 6弱 | 4176gal(熊本県玉名市) | 住家一部破損 7棟 |

| 胆振地方中東部 | 5.8 | 6弱 | 561gal(北海道勇払郡追分町) | 住家一部破損 1棟 | |

| 山形県沖 | 6.7 | 6弱 | 653gal(山形県鶴岡市温海) | 住家半壊 36棟 住家一部破損 1245棟など | |

| 2021年 | 福島県沖 | 7.3 | 6強 | 1432gal(福島県山元町) | 住家全壊 69棟 住家半壊 729棟 住家一部破損 19,758棟など |

| 2022年 | 福島県沖 | 7.4 | 6強 | 1233gal(宮城県川崎町) | 住家全壊 217棟 住家半壊 4,556棟 住家一部破損 52,162棟など |

| 石川県能登地方 | 5.4 | 6弱 | 606gal(石川県珠洲市) | 住家一部破損 62棟 | |

| 2023年 | 石川県能登地方 | 6.5 | 6強 | 729gal(石川県珠洲市) | 住家全壊 30棟 住家半壊 169棟 住家一部破損 535棟など |

1:「建築基準法」に準じた住宅

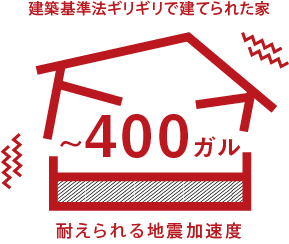

住宅の耐震基準である建築基準法は、耐震基準をはじめ建物を建てる時の最低限の決まりを定めており、必ず守らなければならない法律です。

建築基準法の歴史は大地震の歴史と言っても過言ではありません。大地震で甚大な被害を受ける度に法令が見直され、建物の強度をより高めるように改められて来ました。大地震を経験するたびに建物の被害状況などを検証し、改正を繰り返しているため、「生きた法律」とも呼ばれています。

1981年に「建築基準法」が改正されました。この建築基準法に定められている内容には「震度6~7の地震に対して崩壊しない」程度の強度を確保することになっています。

しかしこれは、「建築基準法に則って造られた家」=「地震で壊れない家」というわけではありません。あくまで崩壊しない、すなわち「建物は壊れても居住者の生命だけは守る」ことを目標としたものが「建築基準法」ということなのです。

2:「住宅性能表示制度」に準じた住宅

建築基準法では定めていない、具体的な耐震性能や耐風性能を等級で測った「住宅性能表示制度」です。この表示制度では、耐震性能を3段階に区分し

建築基準法準拠の耐震性能を等級1

等級1の1.25倍の強さを等級2

等級1の1.5倍の強さを等級3

としています。また、2009年に住宅の長期使用を促進するために国土交通省が定めた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」では、長期優良住宅として認定を受けるためには「住宅性能表示制度」の耐震等級2以上が必要とされています。

しかし、「住宅性能表示制度」は強さの基準は定めているものの繰り返しの地震に対する強さのガイドラインを定めていません。つまり、大きな地震にさらされた後の安全性まで考えられていない住宅でも、「長期優良住宅」として認定されています。このことはあまり知られていません。

住宅性能表示制度の耐震等級の基準

耐震等級1

建築基準法レベルの建物強さ

数百年に1度程度発生する地震力に対して倒壊・崩壊しない程度

耐震等級2

建築基準法の1.25倍の建物強さ

数百年に1度程度発生する地震力の1.25倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度

耐震等級3

建築基準法の1.5倍の建物強さ

数百年に1度程度発生する地震力の1.5倍の力に対して倒壊・崩壊しない程度

3:「大地震後も変わらない」これからの住宅

2016年に起きた熊本地震では震度7クラスの地震が短期間で2回起きました。この地震では前震と言われる1回目の地震で倒壊を免れても、2回目の地震が起きた時に倒壊してしまった建物が多くありました。このように大きな地震が連続して起こることは「建築基準法」に準じた住宅や「長期優良住宅」では想定しておらず、今後の大きな課題となってあげられました。

地震の歴史を振り返り、これからの住宅は長期優良住宅の基準となる耐震等級2のクリアはもちろんのこと、繰り返しの大地震から住まいを守る強い住宅の設計・施工が必要となってきています。度重なる大地震後も同じ住まいで安心して変わらない生活ができる事を目標とした住宅を考えなければなりません。

大井町 建築・リフォーム相談センター

お問い合わせ受付時間 9:00〜18:00

定休日 水曜日